Können Arbeitnehmende unverschuldet nicht zur Arbeit erscheinen, schützt sie Artikel 336c des Obligationenrechts (OR) bis zu einem gewissen Grad vor einer Kündigung. Diese sogenannten Schutztatbestände – etwa Krankheit oder Unfall – eröffnen Sperrfristen, die je nach Dauer der Anstellung unterschiedlich lang ausfallen. Wie und wie lange Angestellte vor einer Kündigung geschützt sind, zeigt die folgende Tabelle.

Kündigungsschutz und Sperrfristen gemäss Artikel 336c OR

| Im ersten Dienstjahr | 30 Tage |

| 2. bis 5. Dienstjahr | 90 Tage |

| Ab 6. Dienstjahr | 180 Tage |

| Bei Schwangerschaft | während der ganzen Schwangerschaft und 16 Wochen nach der Geburt |

| Militär-, Schutz- und Zivildienst | je 4 Wochen vorher und nachher |

| Teilnahme an Hilfsaktionen des Bundes | während der Teilnahme |

Sprechen Arbeitgeber eine Kündigung während einer Sperrfrist aus, so ist sie im juristischen Sinn nichtig, sie erzeugt keinerlei Wirkung und muss nach Ablauf der Sperrfrist und unter Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist erneut ausgesprochen werden. Hingegen ist eine Kündigung, die vor einer allfälligen Sperrfrist erfolgt ist, gültig. Die Kündigungsfrist wird aber – falls die gekündigte Person zum Beispiel einen Unfall erleidet – für die jeweilige Dauer des Arbeitsausfalls unterbrochen und läuft erst danach weiter. Wenn die fortgesetzte Kündigungsfrist abläuft, endet auch das Arbeitsverhältnis, und zwar zum nächstmöglichen Kündigungstermin, im Normalfall auf das Monatsende hin.

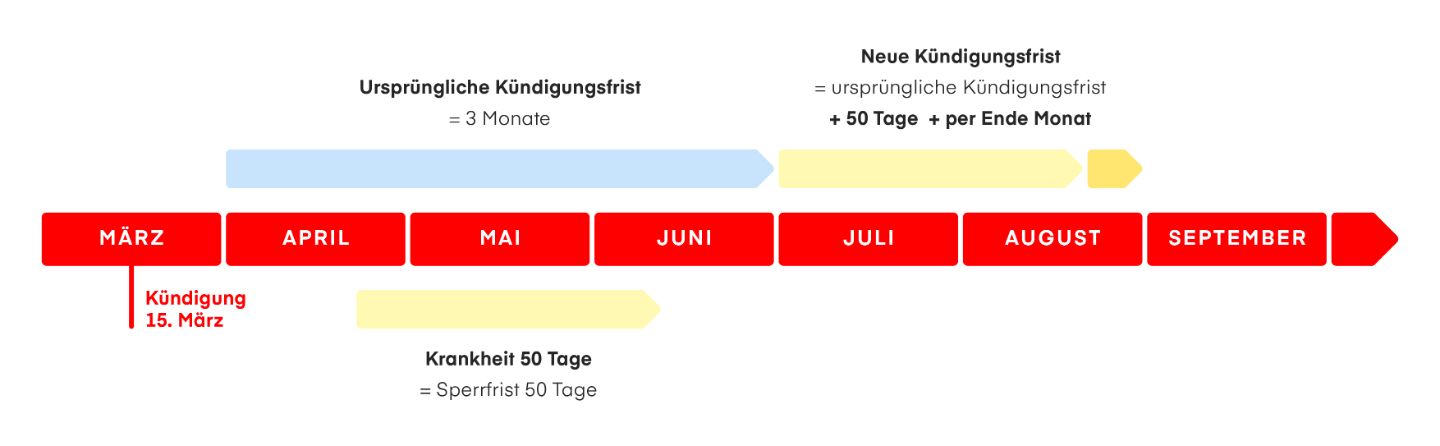

Ein Beispiel

Mitte März kündigt ein Unternehmen seiner langjährigen Mitarbeiterin Petra Muster unter Einhaltung der regulären Kündigungsfrist von drei Monaten auf Ende Juni. Während der ordentlichen Kündigungsfrist erkrankt Petra Muster für eine längere Zeit von 50 Tagen. Dadurch wird die Kündigungsfrist für die Zeit der Krankheit unterbrochen. Die effektive Kündigung erfolgt somit erst per Ende August, da die Frist um die 50 Tage der Arbeitsunfähigkeit verlängert wird und eine Kündigung auf das Ende eines Monats erfolgen muss.

Effektive Kündigungsfrist

Es muss beachtet werden, dass Sperrfristen nur innerhalb der effektiven Kündigungsfrist relevant sind. Oft kommt es vor, dass Arbeitgeber eine Kündigung nicht erst am letzten Tag eines Monats aussprechen, sondern bereits Tage oder Wochen im Voraus. Die Kündigungsfrist beginnt nämlich nicht mit dem Aussprechen der Kündigung – im vorliegenden Beispiel am 15. März –, sondern erst ab dem nächstmöglichen Kündigungstermin, in diesem Beispiel also am 1. April.

Das bedeutet auch: Erkranken Mitarbeitende am 16. März für zehn Tage und erscheinen dann wieder zur Arbeit, so hat dieser Arbeitsausfall keine Erstreckung zur Folge. Die Kündigungsfrist beginnt also am 1. April und endet drei Monate später mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

Wann entsteht keine Sperrfrist?

Der vom Gesetzgeber angestrebte Sinn der Sperrfrist liegt darin, dass den gekündigten Mitarbeitenden die Möglichkeit gegeben werden soll, während der vollen Dauer der Kündigungsfrist von drei Monaten eine neue Stelle zu suchen. Allerdings sieht der Gesetzgeber auch Einschränkungen beim Arbeitnehmerschutz vor. Die Sperrfristenregelung gilt insbesondere nicht:

- im befristeten Arbeitsverhältnis

- bei Kündigung durch die Mitarbeitenden

- während der Probezeit

- bei fristloser Kündigung

- bei Auflösung im gegenseitigen Einverständnis

Kommt hinzu: Läuft die Maximalsperrfrist ab und reicht der Schutztatbestand – also beispielsweise eine Krankheit – über die je nach Fall 30, 90 oder 180 Tage hinaus, dann kann eine Kündigung ausgesprochen werden, auch etwa im Krankheitsfall, wenn dieser bis nach Ablauf der Sperrfrist fortdauert.

Zusätzliche Eigenheiten der Sperrfristenregelung

- Kumulierbarkeit

Verschiedene Tatbestände können mehrere Sperrfristen auslösen, sofern sie voneinander unabhängig sind. Ein Militärdienst und eine später auftretende Krankheit ziehen je eine eigene Sperrfrist nach sich.

- Überlappung

Wenn sich zwei verschiedene Sperrfristen überlappen – beispielsweise ein Unfall und eine hinzukommende Schwangerschaft, dann gilt die längere Sperrfrist.

- Teilarbeitsunfähigkeit

Auch eine teilweise Arbeitsunfähigkeit als Folge einer Krankheit oder eines Unfalls löst eine Sperrfrist aus und schützt vor einer Kündigung. Die Anrechnung erfolgt unabhängig vom Grad der Arbeitsunfähigkeit: Eine 50-prozentige Arbeitsunfähigkeit führt zu einem vollen Tag Kündigungsschutz.

Dieser Artikel zeigt, dass Fragen rund um Kündigungen und Sperrfristen zu komplexen Konstellationen führen können und nicht immer eindeutig zu klären sind. Es muss jeder konkrete Einzelfall für sich geprüft und beurteilt werden.